当前位置:太原科大失眠抑郁专科>强迫症 > 日常行为被指 “强迫症”,真的是病吗

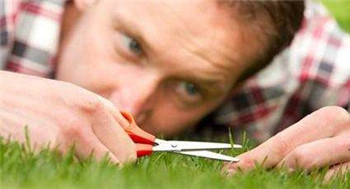

在日常生活中,我们常常听到这样的调侃:“你这也太强迫症了吧!” 比如有人一定要把物品摆放得整整齐齐,有人习惯反复检查门窗是否关好。但这些被调侃为 “强迫症” 的日常行为,真的意味着患上了强迫症这种疾病吗?今天,咱们就来一探究竟。

一、看似 “强迫症” 的日常行为表现

1.物品摆放的执着:很多人对物品的摆放有着自己严格的标准。走进他们的房间,你会发现书籍按照类别、大小依次排列在书架上,衣服在衣柜里也叠放得规规矩矩,就连桌面上的文具都被放置得井然有序。若是有人不小心打乱了这种秩序,他们就会立刻重新整理,直至恢复到自己满意的状态。比如,小李每次回家,都会把钥匙准确无误地放在门口的钥匙盒中,鞋子也必须整齐地摆放在鞋柜里,按照从高到低的顺序排列。如果家人随意放置了物品,他就会心里不舒服,非得重新整理一番。

2.反复检查的习惯:反复检查是另一种常见的被认为 “强迫症” 的行为。出门前,有人会多次检查水电是否关闭、门窗是否锁好;寄快递时,会反复确认收件人信息是否填写正确;在工作中,交报告前会不断核对数据,生怕出现差错。小赵就是如此,每次出门,他都要检查至少三次家门是否锁好,即便已经走到楼下,有时还会因为不放心而折返再次检查。这种反复检查的行为,虽然在一定程度上确保了事情的准确性,但也常常耗费了大量的时间和精力。

3.特定的行为顺序:还有一部分人在日常生活中有一套特定的行为顺序,并且必须严格遵循。比如,每天早上起床后,先刷牙,再洗脸,然后喝一杯温水,顺序一旦被打乱,就会感到浑身不自在。在走路时,有人会刻意避开地砖的缝隙,或者按照一定的步数节奏行走。像小王,每次上下楼梯都要数着台阶走,如果中途被打断,就会重新开始数。

二、正常行为与强迫症的界限

1.是否影响正常生活:判断这些日常行为是否属于强迫症,关键要看其是否对正常生活造成了影响。对于大多数人来说,虽然有着物品摆放整齐、偶尔检查门窗等习惯,但这些行为并没有干扰到日常生活的节奏,不会导致时间的严重浪费或心理上的痛苦。例如,小张喜欢把家里收拾得井井有条,物品摆放规整,这让他的生活环境舒适,也提高了做事效率,并没有给他带来困扰。然而,真正的强迫症患者,其行为往往严重影响了生活、工作和社交。他们可能会因为反复检查而错过重要的约会或工作会议,或者因为执着于特定的行为顺序而无法按时完成任务,导致人际关系紧张。

2.行为背后的动机与情绪:正常的日常行为背后,人们往往是出于追求整洁、有序,确保事情顺利进行等积极动机,并且在完成这些行为时,心情是平静甚至愉悦的。比如,小李整理物品时,享受那种秩序感带来的满足。但强迫症患者的行为动机则更多源于内心的焦虑和恐惧。他们反复检查门窗,是因为极度担心发生意外,不检查就会感到极度不安,即使理智上知道没有必要,也无法控制自己的行为。完成这些行为后,他们的焦虑情绪也只是暂时缓解,很快又会陷入新一轮的担忧和重复行为中。

3.自知力与控制能力:一般人对自己的行为有自知力,并且能够根据实际情况进行调整。如果因为时间紧迫,他们可以暂时放下对物品摆放整齐的要求,或者减少检查的次数。然而,强迫症患者虽然也知道自己的行为不合理,但却难以自我控制。他们试图停止这些行为,但往往会感到内心烦躁、焦虑,最终还是会屈服于强迫行为,无法摆脱这种恶性循环。

三、若被困扰,正确应对很重要

1.自我调节与放松:如果发现自己的某些行为有类似强迫症的倾向,但尚未达到疾病的程度,可以尝试自我调节。比如,当想要反复检查或执着于物品摆放时,尝试转移注意力,去做一些自己感兴趣的事情,如听音乐、看电影、运动等。同时,学会放松身心,通过深呼吸、冥想、瑜伽等方式缓解压力和焦虑情绪。当内心平静下来,对这些行为的执着也会相应减轻。

2.寻求专业帮助:如果这些行为已经严重影响到生活质量,给自己带来极大的痛苦,且无法自我调节,就应及时寻求专业心理医生或精神科医生的帮助。医生会通过详细的问诊、心理测评等方式,准确判断是否患有强迫症,并制定个性化的治疗方案。治疗方法通常包括药物治疗和心理治疗,如认知行为疗法,帮助患者识别和改变不合理的思维模式和行为习惯,逐渐摆脱强迫症的困扰。

所以,当日常行为被调侃为 “强迫症” 时,先别慌张,仔细判断这些行为是否真的跨越了正常与疾病的界限。保持对自身状态的关注,以正确的方式应对,才能拥有健康的心理状态和美好的生活。